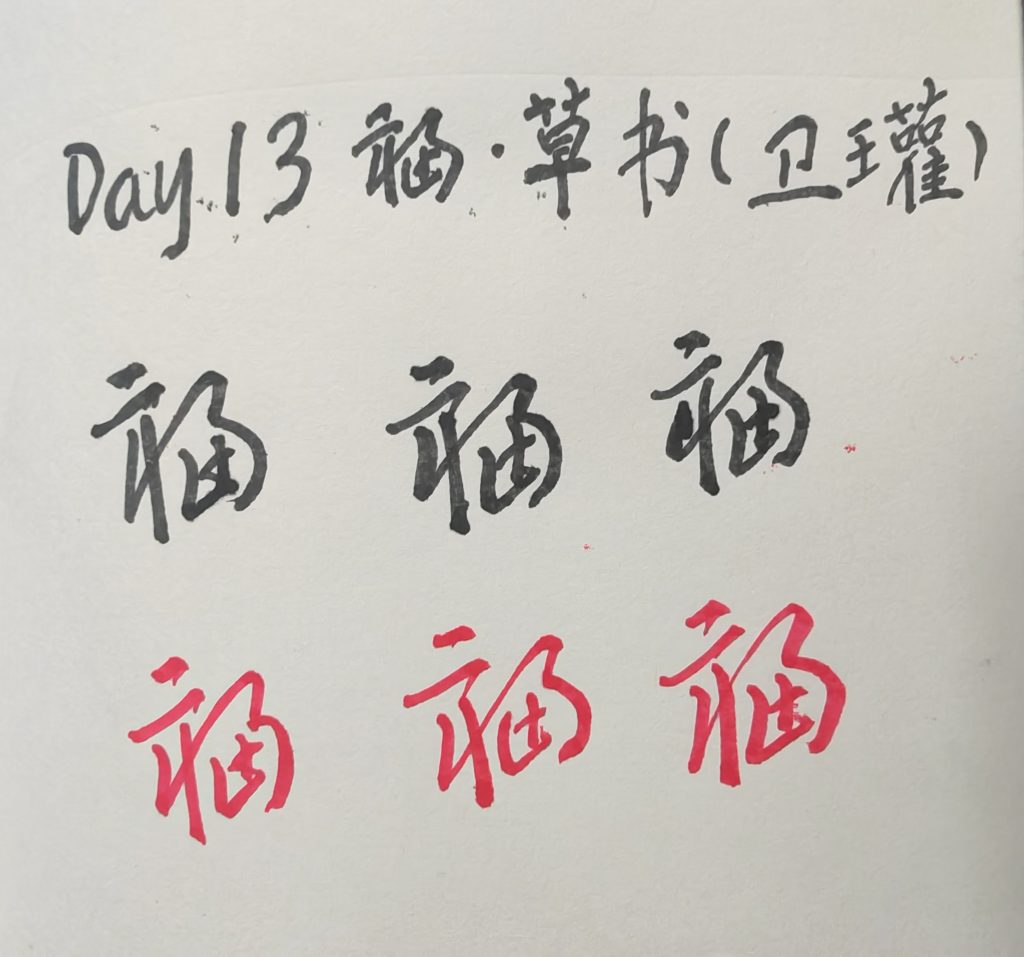

福 · 草书 (卫瓘) | 流便秀美

一,草书

汉字的主要书体。

从广义上讲,包括各个时期、各种形式的草书,如草篆、草隶、章草、今草、狂草等。《宣和书谱·草书叙论》:“草之所今,议者纷如,或以为’稿草‘之草,或以为赴急之书,或以为草昧之作,然则谓之’草‘,则非’正‘也。”宋张栻《南轩集》:“草书不必近代有之,必自笔札以来便有之,但写得不谨,便成草书。”

从狭义上讲,指书写上有一定规范法度并能自成体系得草写汉字,如章草、今草(小草)、狂草(大草)。

1.草书的主要特点

结构省简、笔画连贯,书写流便迅速,但不易识别。

2.草书书写总结

孙过庭《书谱》:

初学分布,但求平正。

既知平正,务追险绝。

既能险绝,复归平正。

孙过庭说的“平正”与“险绝”是一种微妙的辩证关系,适用于所有与艺术创作有关的学习。

“平正”做得不够,会陷入“平庸”;“险绝”做得太过,就只是“作怪”。

孙过庭说得好:初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。

3.草书名家

草书历代能书者,章草有崔瑗、杜度,今草有张芝、二王,狂草有张旭、怀素。

二、章草-隶书的快写风格

汉字的基本功能在传达与沟通,实用在先,审美在后。

秦汉之间,正体的篆字太过繁复,实际从事书写的书吏为了记录的快速,破圆为方,把曲线的笔画断开,建立汉字横平竖直的方形结构。

隶书相对于篆字,是一种简化和快写。

到了汉代,隶书成为正体,官方刻石立碑、宣告政令,都用隶书。

但是直接负责书写的人——用今天的话来说,就是”抄写员“,他们工作繁重,慢慢就锻炼出一种快写的速记法,这种隶书演变出来的快写字体,最初没有名字,通用久了,除了实用,也发展出审美的价值,变成一种风格,被书法家喜爱,取名叫”章草“。

”章草“名字的由来,历来说法不一:有人认为来自史游的《急就章》,有人认为来自汉代章奏文字,有人认为是因为汉章帝的喜爱,有人认为是来自”篇“”章“书写的”章“。

”章草“保留了隶书的”波磔“,但是速度快很多,明显是大量抄写发展出来的需要。”章草“并不容易辨认,对初学者的人有学习上的一定难度,因此,应该通用于某一特定的书写领域之间。

”章草“的字与字之间各自独立,并不相连,书写速度的加快只在单字范围之内,还没有发展出字与字连接的”行气“。

汉字书法在魏晋之间进入崭新的阶段。原来由书吏主导的汉字历史,介入了一批知识阶层的文人。汉字书写对这些文人而言,不再是”抄写“,而是加入了更多心情品格的表现,加入了更多实用之外的”审美“意义。

三,卫瓘(220-291)

字伯玉。河东安邑人(今山西夏县北)。曾任三国魏镇东将军,西晋时任司空、太保等职,惠帝时被贾后所杀。

卫瓘出身书法世家,父卫觊长于书法。

卫瓘擅长隶书、章草,师承张芝书法传统,自称得张芝之筋,风格流便秀美。其章草笔画去掉波势,见出今草端倪。

卫瓘在卫氏书派世家中起着承前启后的作用,他所创之草稿,在张芝今草的基础上,参其父卫觊笔法及汉末以来流行的行书(不等同现今行书的概念)而创的一种介于草、行之间的书体,用于书函尺牍的往来赠答,便捷实用,所以又叫“相闻书”

无墨迹传世,北宋《淳化阁帖》收有他的刻帖《顿首州民帖》。

其族侄女卫夫人(卫铄)是著名女书法家和王羲之书法老师。卫氏书门名家辈出,康有为在《广艺舟双楫》中称卫家为“书学大宗”。

卫瓘与另一著名书法家索靖同在尚书台任职,时称“一台二妙”。

《晋书·本传》说:“汉末张芝善草书,论者谓:瓘得伯英(张芝)筋,靖得伯英肉。”

他自己则说:“我得伯英之筋,恒(其子卫恒)得其骨,靖得其肉。”

四,《顿首州民贴》 被称为草稿

卫瓘的《州民帖》,它首刻于北宋初年的《淳化阁帖》卷二,文字如下:

顿首。州民卫瓘惶恐死罪。中阙音敬,望想想怀。在外累年、始尔得还,情甚踴躍。旦至卅里,上须节度。明日乃入奉说、欣承福祚。自白不具。瓘惶恐,死罪死罪。

卫瓘的这件草书,横笔是左低右高的欹斜,捺笔都不作平出的隶波,而是向下作内敛的纵引,许多字的末笔向下牵引映带,这件作品里的“年、始、尔、得、还、情、旦、卅、里、须、节、度、乃、入、欣、不、具、恐”等字,体态流美,与流行的章草体势颇有不同,而其中的“始、尔、得、还、旦、卅、节、度”等字,虽然字字独立,但体势几乎与后来王羲之的今草别无二致了。

卫瓘的“草稿”在结构、风格上的确与章草有所不同,表现出了“流便”和“妍媚”的倾向,它的显著特点在于扩张了章草的笔势,把章草横展的笔势变为“纵引”,因此改变了章草笔法,同时也导致了草书形态的变化。

从人体工学的角度出发,“纵引”的笔势符合右手握笔写字的生理习惯,适合流便简率的书写,具有潜在的发展优势,是草书发展的方向![]()